Reportajes

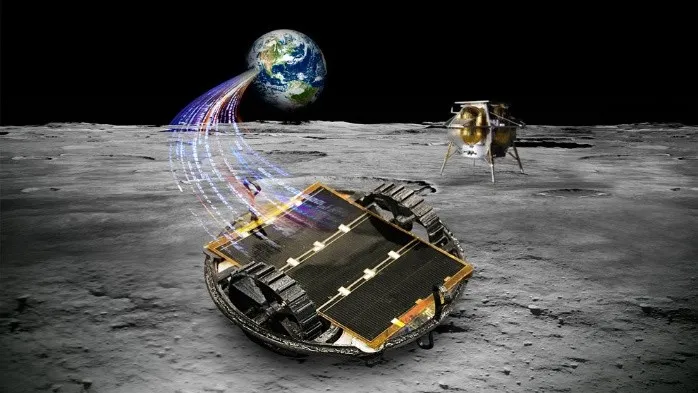

En estos momentos, cinco microrrobots mexicanos están en dirección a la Luna. Van a bordo de la nave Peregrino 1, que despegó en la madrugada del lunes desde Cabo Cañaveral, en Florida (Estados Unidos), y debería llegar al satélite en unas seis semanas. Aunque el despegue fue un éxito, el módulo tiene una fuga de combustible que pone en grave riesgo la misión, que es la primera iniciativa privada a la Luna. También es la primera vez que México participa en una expedición hacia este astro. A cargo están la UNAM y la Agencia Espacial Mexicana, que han llamado al proyecto Colmena, en honor a estos pequeños robots preparados para trabajar en equipo, como un enjambre. Entre los cinco no superan los 300 gramos. Ahora, el sueño espacial mexicano viaja envuelto en un paquete de galletas. La próxima carrera espacial ya ha empezado. Los países ya no quieren solo poner un pie en la Luna, sino colocar las bases para sacar provecho de sus materiales y asentar las primeras colonias. Y de ahí preparar el salto a Marte para dentro de unos 20 años. El plan es gigante. Hace décadas que Gobiernos como el estadounidense o el ruso apostaron por el universo, después siguió China —que ya ha alunizado tres veces en los últimos 10 años— y la India. En una industria extremadamente competitiva, en la que también juegan la Agencia Espacial Europea y la japonesa, México trata de encontrar su hueco. No es fácil con tantos años de desventaja. Tratando de abrir una brecha, nace el proyecto Colmena. El investigador Gustavo Medina, responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y jefe de la misión, cree haber encontrado el nicho en lo pequeño. Ya hay otros construyendo los grandes robots, los grandes vehículos, pero México está especializándose en la nanotecnología que permite crear muchos robots: diminutos pero eficientes. Mientras otros se fijan en los leones o los elefantes, México está apostando por las abejas. “Seres simples que juntos consiguen hacer grandes cosas, porque son muchos y saben cooperar”, explica Medina, “en vez de mandar una gran máquina para extraer un mineral, que cuesta carísima y si se rompe se perdió todo, puedo mandar 100.000 robots chiquititos, que si muere uno no pasa nada. El proyecto puede resistir. Esa es la filosofía”. Así se empezó a plantear la misión Colmena en 2015, cuando México presentó su proyecto a la empresa Astrobotic, que es la creadora de Peregrino 1 y la que, patrocinada por la NASA, está a cargo del viaje. La compañía seleccionó la idea de la UNAM para la primera misión comercial a la Luna de la historia, junto a otras 19 que vienen de la NASA, Alemania, Japón o Reino Unido. “Vamos hermanados con los grandes países”, ha señalado el director de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros, que considera el proyecto como “algo histórico”. También van a bordo de la nave una cápsula del tiempo con mensajes de 80.000 niños de todo el mundo y las cenizas del creador de Star Trek, Gene Roddenberry, del escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke y de tres presidentes de Estados Unidos: George Washington, Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy. Con sensores y aletas: diseñados para sobrevivir El proyecto mexicano ha contado con un presupuesto de 13 millones de pesos (unos 770.000 dólares), provenientes a partes iguales de la Agencia Espacial Mexicana y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Seis millones se han dedicado a la creación de los robots, en la que han participado 250 alumnos de la UNAM, de ingeniería, pero también de matemáticas, física o química, arte y derecho; los otros siete millones han sido para el lanzamiento con Peregrino. Colmena está compuesto por cinco robots de 12 centímetros de diámetro y 56 gramos cada uno. Tienen ruedas y una especie de aletas. Viven de la energía que consiguen de sus paneles solares, que son flexibles para aguantar la vibración que lleva aparejada el ser lanzados en un cohete especial. También cuentan con sensores, microprocesadores, inteligencia para navegar autónomamente y radares para desplazarse y comunicarse con los otros robots. Nunca dispositivos tan pequeños han operado en el espacio, dice Medina con orgullo. “Están diseñados para aprender cuáles son los desafíos de hacer una cosa tan chiquitita y sofisticada y que eso viaje por el espacio y sobreviva, llegue a la Luna y sobreviva”. La Luna es un entorno muy agresivo, con cambios drásticos de temperatura, radiación, polvo lunar, impactos de material interplanetario. Entonces, el primer objetivo de los robots es revisar qué estrategias de diseño sí sirven para sobrevivir e identificar problemas que sus creadores todavía no han imaginado, “pero que ciertamente existen”, apunta el responsable de Colmena. Su segunda meta es científica: entender cómo se comporta el regolito, sus características, también tratar de aprender sobre esa capa de granos más pequeños, que flotan a unos 20 o 30 centímetros de la superficie de la Luna, observar cómo funcionan ahí las telecomunicaciones o “propiedades que nunca han sido medidas”. EL PAÍS