La farmaceútica, un área de oportunidad para el desarrollo de profesionales

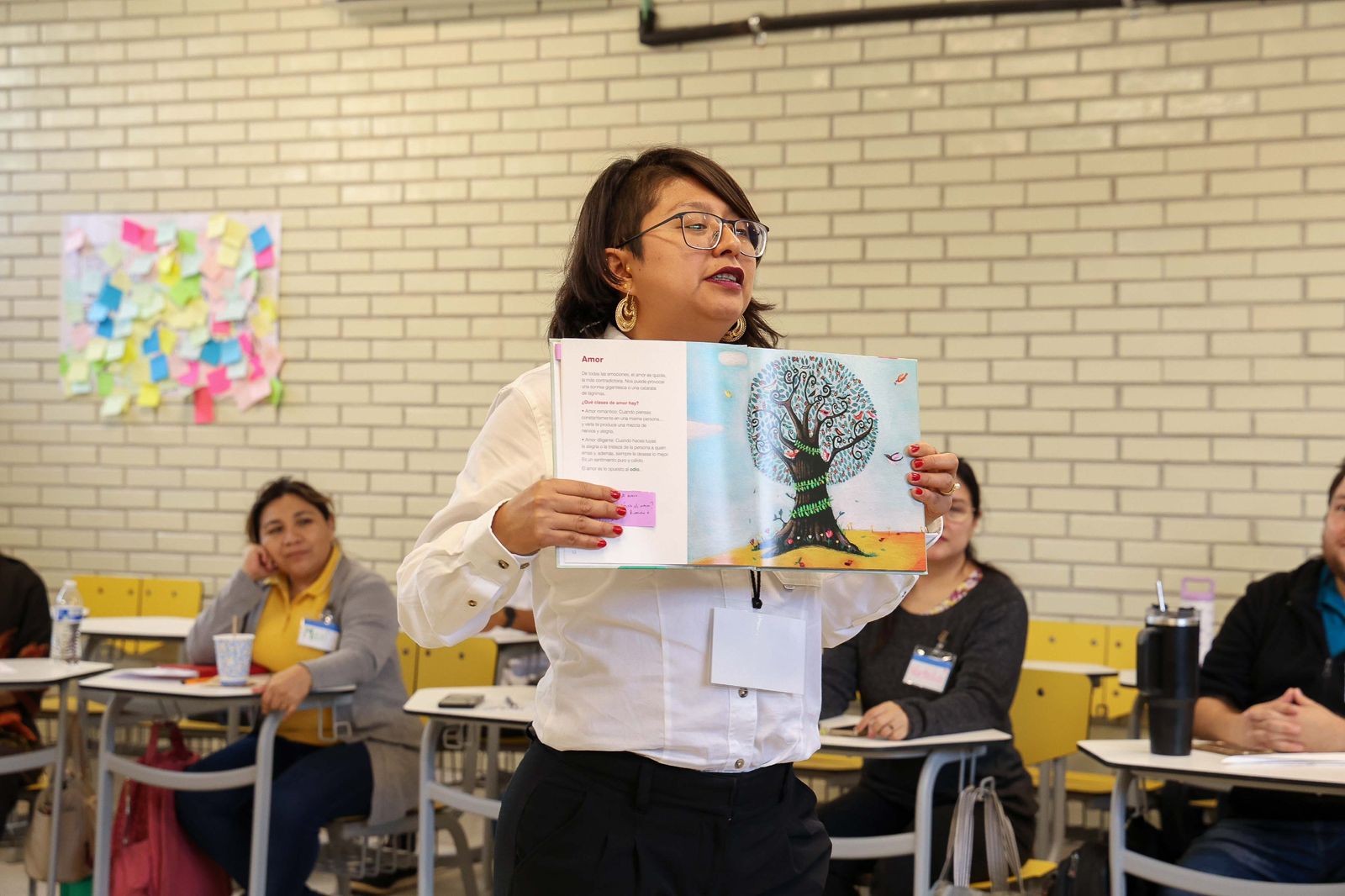

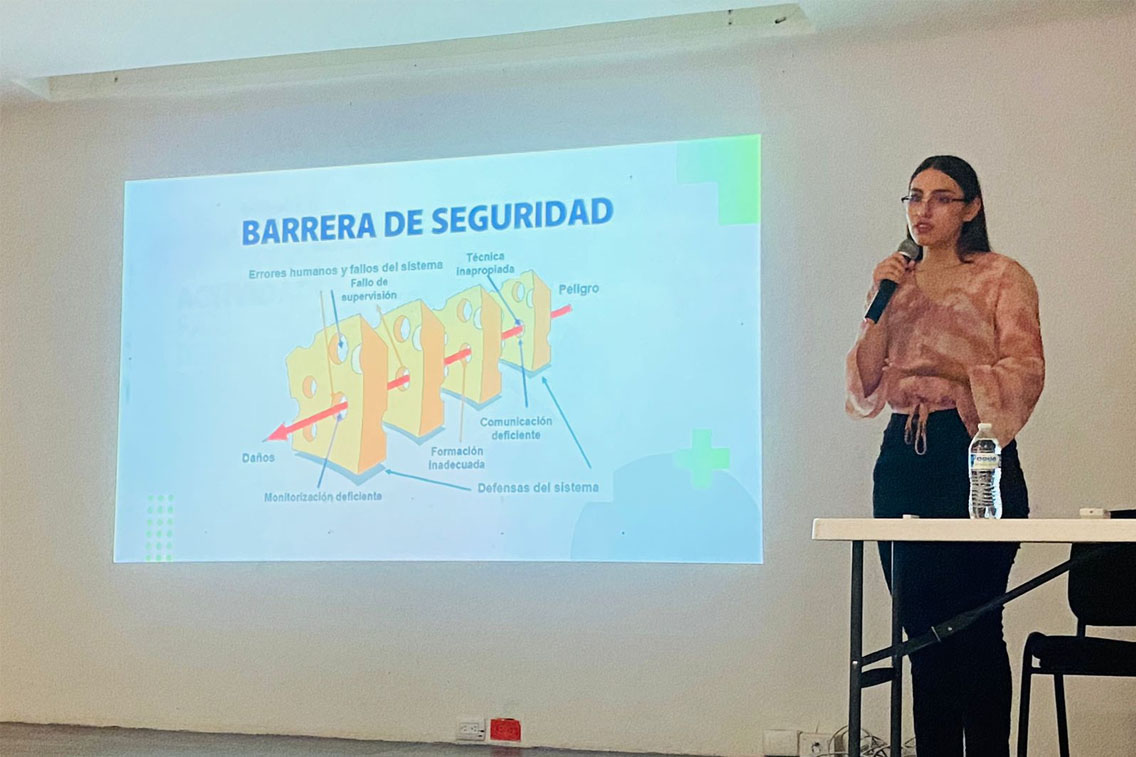

“Las funciones del farmacéutico se están expandiendo, ahora también podemos prescribir tratamientos, con esto, el medico puede realizar el diagnóstico, mientras que nosotros nos encargamos de establecer un plan de tratamiento individualizado”, resaltó la estudiante egresada de la Facultad de Química, Paola Zapata Escalante. Durante el ciclo de conferencias “Mi experiencia como Farmacéutico” que fue inaugurado en dicha escuela de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la pasante en Química Farmacéutica Bióloga (QFB) manifestó que los profesionales del área ahora tienen contacto directo con los pacientes, ya que revisan su historial médico y se encargan de explicarles sobre el consumo de los medicamentos prescritos y algunas veces, cualquier posible efecto secundario. En su charla “Actividades del farmacéutico en el departamento de farmacia clínica en un hospital de tercer nivel”, explicó que en sus prácticas en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) se aseguró que los enfermos reciban los medicamentos más eficaces y adecuados, además de realizar los pedidos, el control de calidad, almacenamiento y seguridad de los fármacos. Asimismo, continuó, supervisó la preparación de las medicinas de acuerdo con las prescripciones, así como el suministro a los pacientes y al personal sanitario que trabaja en el nosocomio. “Trabajamos en estrecha colaboración con médicos, enfermeros, auxiliares de farmacia y otros profesionales de la salud, para asegurarse de que los pacientes reciban el mejor tratamiento”, abundó. En el mencionado ciclo de conferencias que fue organizado por el Grupo de Investigación en Farmacia y Terapéutica de la Facultad de Química de la UADY, tres egresadas compartieron experiencias a estudiantes de nuevo ingreso sobre sus prácticas profesionales en el campo farmacéutico, así como sus funciones y áreas laborales. En el acto inaugural, el profesor de la escuela, Mario Ramírez Camacho, indicó que el objetivo de esta actividad es que las y los alumnos conocieran las funciones y las áreas laborales de un Químico Farmacobiólogo, en el marco del Día Mundial del Farmacéutico, organizado por la Federación Internacional Farmacéutica, (FIP) con el lema “Fortaleciendo los sistemas sanitarios con los farmacéuticos”. “Este ciclo de ponencias estuvo hecho especialmente para los alumnos de esta facultad y que mejor si las experiencias las comparten egresadas de este mismo plantel”, señaló. En su turno, el coordinador del mencionado Grupo de Investigación, Paulino González Mateos, detalló que dos de las egresadas realizaron sus prácticas profesionales en el HRAE y la última, en el Hospital General Agustín O ‘Horan. “Tuve la fortuna de ser su profesor y ahora tengo la fortuna de verlas poniendo en práctica todos los conocimientos que se les dieron durante la licenciatura, es un gusto que el día de hoy nos acompañan para poder difundir sus conocimientos y que todos conozcan cual es la labor que como farmacéuticos ejercemos propiamente ya en el sistema de salud de nuestro estado”, destacó. Las otras ponencias fueron “La promoción del uso racional de antibióticos, una labor relevante del farmacéutico” a cargo de la pasante, Andrea Alonso Zapata; y después “El quehacer del farmacéutico como responsable sanitario en la farmacia hospitalaria”, impartida por la estudiante, Mayra Vázquez Díaz.