3 avances científicos del siglo XXI que han marcardo un antes y un después

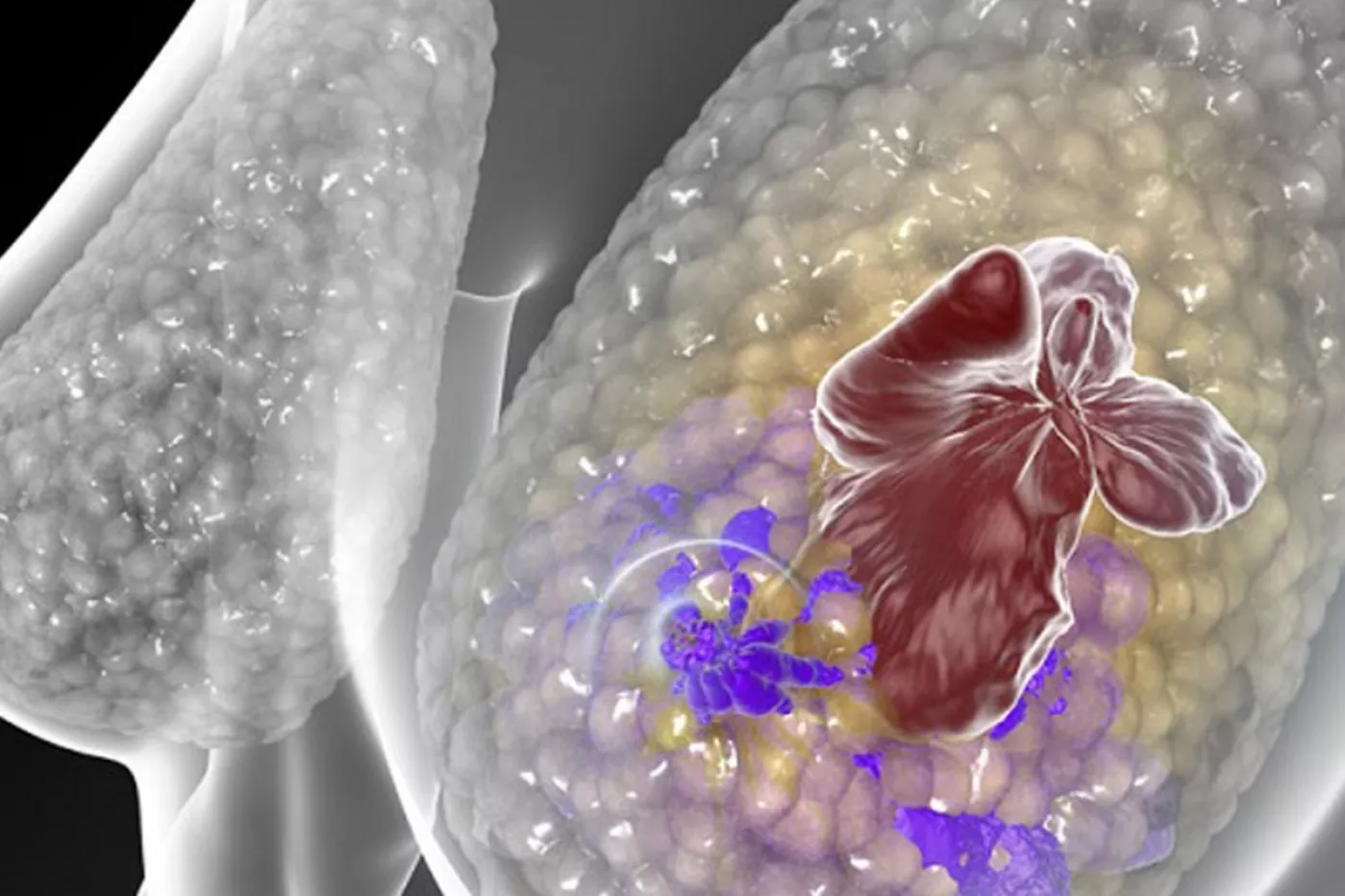

La ciencia es una herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que le rodea, como para aplicar esos conocimientos en su beneficio, explica la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los avances científicos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales y permiten construir un futuro sostenible. En ese sentido, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, celebrado el 10 de noviembre, promueve que los ciudadanos estén informados sobre los hallazgos científicos y, tal como indica el nombre de la efeméride, moviliza a todos los actores en torno al tema de la ciencia para la paz y el desarrollo. Son muchos los avances que se registran cada año en las más diversas áreas de la ciencia que tienen un impacto sobre la vida de las personas. Ejemplo de ello son los descubrimientos de Katalin Karikó y Drew Weissman sobre las modificaciones de las bases nucleósidas que permitieron desarrollar vacunas eficaces de ARN mensajero (ARNm) contra el COVID-19. Otros avances científicos prometedores se relacionan con el desarrollo de nuevas vacunas contra el cáncer, las aplicaciones de la inteligencia artificial o una mejor comprensión del universo. He aquí 3 descubrimientos del siglo XXI destacados, entre otros, por la Fundación Aquae, una organización que busca ser centro de referencia en el impulso de la educación, el apoyo a la sostenibilidad y la difusión del conocimiento. Tal como explica Aquae, “en la larga cadena con forma de hélice que tiene el ADN se ocultan los miles de genes que contienen las instrucciones para el funcionamiento de un ser humano”. Este avance constituye uno de los logros científicos más influyentes para el desarrollo de las terapias genéticas. Pero fue en 2009 cuando un equipo internacional de científicos publicó en la revista Science una descripción minuciosa del esqueleto, llamado Ardi. Se trata de una hembra con un peso aproximado de 50 kilogramos y de unos 120 centímetros de altura. Según la Fundación Aquae, se trata del antepasado más antiguo del ser humano y se estima que vivió hace 4.4 millones de años. Esto significa uno de los descubrimientos científicos más relevantes de este siglo en el campo de la arqueología y la antropología. Existen diferentes avances destacados a nivel astronómico. Entre ellos, el hallazgo de agua en Marte, anunciado en 2008 por la NASA. Los científicos llevaban mucho tiempo investigando al respecto. Los estudios previos indicaban que esto era posible, pero faltaba la prueba física, que se concretó gracias a la sonda Phoenix. Este vehículo explorador, lanzado el 4 de agosto de 2007, encontró hielo cerca del polo norte marciano. Con información de National Geographic