Radiografía del dolor y los desafíos de la ciencia médica en México

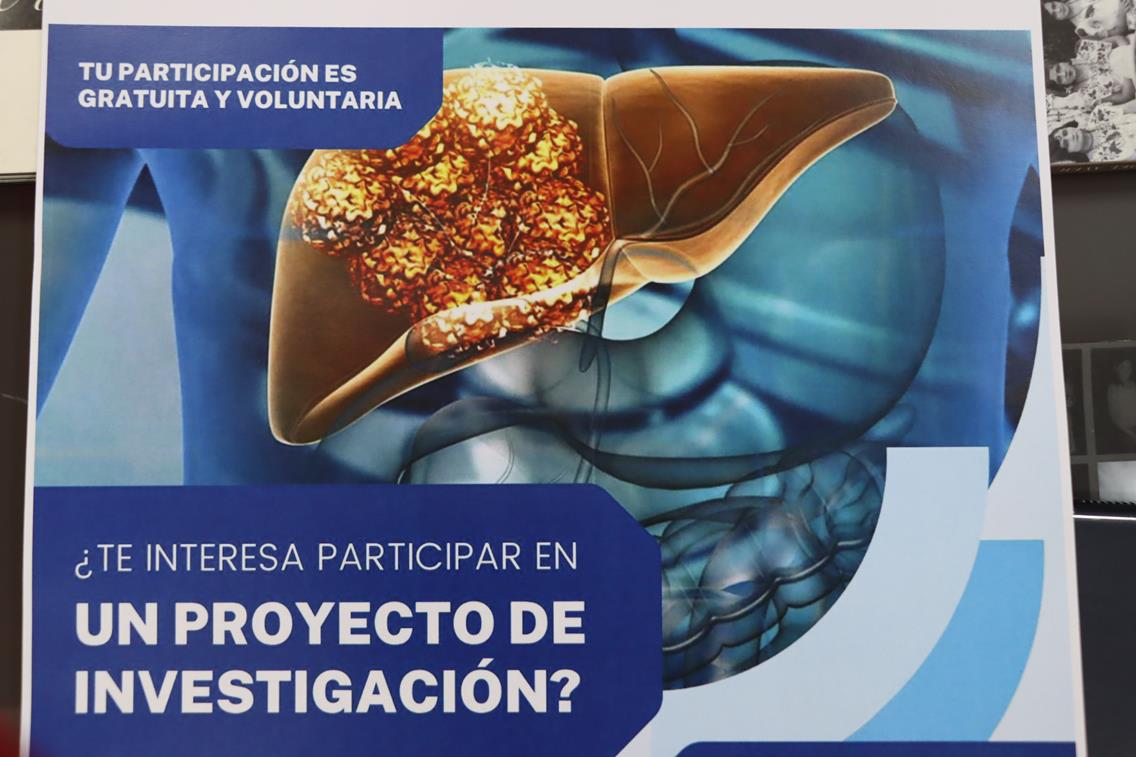

En el siglo XIX, el poeta Manuel Acuña en su obra Pobre Flor escribió: “Y por eso sin galas me marchito/triste aquí/siempre llorando en mi dolor maldito”. Para 1940 Frida Kahlo desarrolló un estilo pictórico exponiendo sus dolencias físicas en obras como La Columna Rota y a inicios del siglo XXI la banda sonora de una película juvenil aseguraba que “Amarte duele tanto que no sé qué hacer”. En la historia del país, sus diversas manifestaciones culturales exponen distintas formas de experimentar el dolor físico o emocional. Pero ¿qué es el dolor? La palabra proviene del latín doloris, y generalmente hace referencia a una sensación desagradable o aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior, también a un sentimiento de pena y congoja. Desde el punto de vista científico, el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con, o que recuerda, la relacionada al daño real o potencial al tejido. Es decir, el dolor tiene un componente sensorial y un componente emocional, por lo tanto, la percepción del dolor es la integración de estos dos elementos. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud define al dolor crónico como una enfermedad con una duración de 3 meses o más y señala que su tratamiento debe ser un derecho humano. Además, establece que a nivel mundial hasta el 29 por ciento de la población puede sufrirlo. En México la población que enfrenta este padecimiento llega al 27 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; también existe evidencia de que el tratamiento del dolor crónico en México no es adecuado y es un aspecto que se debe corregir lo más pronto posible. En el ámbito científico, se considera que el dolor nociceptivo e inflamatorio cumplen una función de alarma, le avisan al organismo de la existencia de un estímulo nocivo, una lesión o enfermedad. En contraste, se cree que el dolor crónico (neuropático y nociplástico) no tiene una función biológica y se considera más bien una patología; sin embargo, recientemente se demostró que el dolor crónico también tiene una función adaptativa. La estimulación dolorosa, denominada nociceptiva, activa a los receptores del dolor, neuronas especializadas (nociceptores, los cuales son terminaciones nerviosas libres que se excitan por estímulos dañinos generados por causas diversas; en su mayoría, reaccionan a varios tipos de estímulos: térmicos, mecánicos o químicos) y se encuentran presentes en gran número en la piel, músculos, periostio (membrana adherida a los huesos) y cápsulas de órganos internos. El ser humano siente el dolor cuando los estímulos nocivos, como heridas o golpes, activan a los nociceptores que a su vez envían mensajes (impulsos) a la médula espinal y de ahí al tálamo; posteriormente, esta área lleva el mensaje a diversas áreas del cerebro como la corteza somatosensorial uno y dos. También envía el mensaje a otras áreas de ese órgano como la corteza prefrontal, la corteza anterior del cíngulo y la amígdala, entre otras; estas zonas dan exactamente la localización y el tipo de dolor, así como el carácter desagradable y la preocupación por recibir atención médica. Dependiendo de su origen, el dolor se clasifica en nociceptivo (fisiológico), inflamatorio (provocado por un daño en los tejidos), neuropático (generado por una lesión en los nervios) y nociplástico (donde no se presenta daño ni lesión en los tejidos o los nervios). En el dolor nociceptivo o fisiológico se activan los nociceptores por estímulos nocivos que no generan daño al tejido, es un elemento protector que evita un daño mayor. En cambio, el dolor inflamatorio se genera por un estímulo que daña al tejido y produce inflamación; este tipo desarrolla hipersensibilidad al mismo, lo que impide mover el área afectada con el objetivo de reparar al tejido; también se considera un dolor protector. Cuando esas lesiones descritas son más profundas pueden provocar una condición crónica (más de 3 meses), generando una especie de memoria en el organismo; a veces la lesión sana y se sigue experimentando dolor persistente que afecta la vida de las personas. El dolor neuropático se genera por una lesión o disfunción en los nervios que conducen la información del dolor, la médula espinal o el cerebro, su origen puede ser múltiple, daño al nervio, cáncer, amputación, diabetes y lesión a la médula espinal, entre otros. En contraste, el dolor nociplástico se genera sin causa aparente; se considera que ocurre un procesamiento anormal (funcionamiento inadecuado) del sistema nervioso o una parte de él; tanto el dolor neuropático como el nociplástico se consideran crónicos y patológicos. Una de las líneas de investigación para combatir el dolor es estudiar sus procesos moleculares, en particular el papel de los canales iónicos. Estos canales son proteínas ubicadas en la membrana plasmática de las células y tienen la característica de permitir el paso selectivo de iones de potasio, sodio, calcio o cloruro a favor de su gradiente (cambio de valor de una magnitud en dos puntos y la distancia que se registra entre ellos) electroquímico. La apertura y cierre de los canales iónicos se da de manera regulada, en algunos de ellos su apertura depende de cambios en el voltaje y en otros de la unión de un ligando. Los canales iónicos normalmente se encuentran cerrados. Sin embargo, durante el dolor crónico aumentan la presencia y actividad (apertura) de ellos en las neuronas que detectan los estímulos nocivos, esto conduce a un estado de excitabilidad aumentado y a la percepción de dolor. El trabajo científico busca el entendimiento de la activación y desactivación de estos canales y otras proteínas que puedan ser utilizados para generar posibles blancos para el tratamiento efectivo del dolor crónico. La tradición popular recomienda para el alivio de la sensación dolorosa provocada por una pena de amor, como la descrita por el grupo musical los Ángeles Azules que dice: “Me duele al saber/que he sido un paso más/en tu sendero de amor”, la búsqueda de una nueva relación, el apoyo de una bebida espirituosa o la resignación con una