El enigma de la medusa inmortal

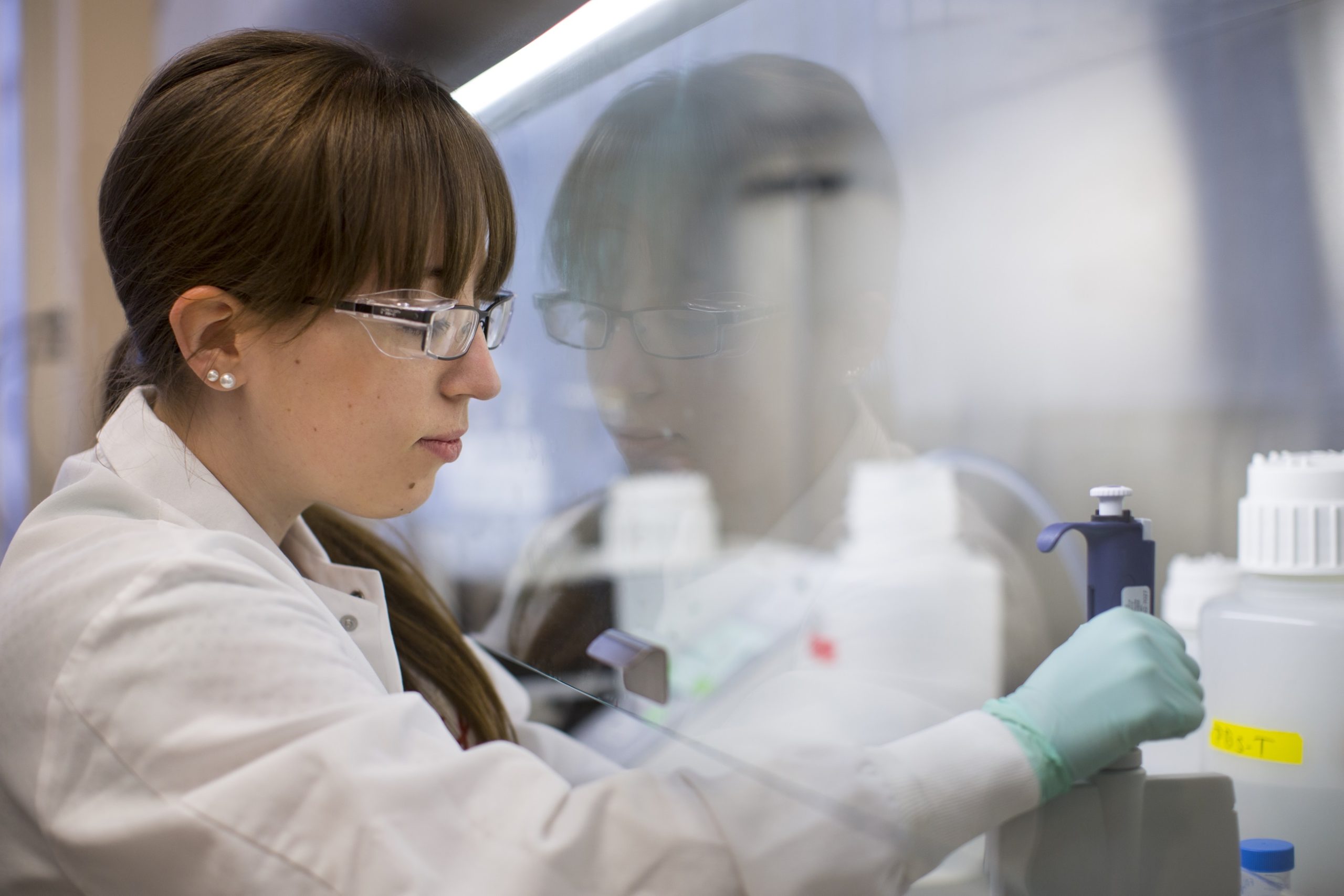

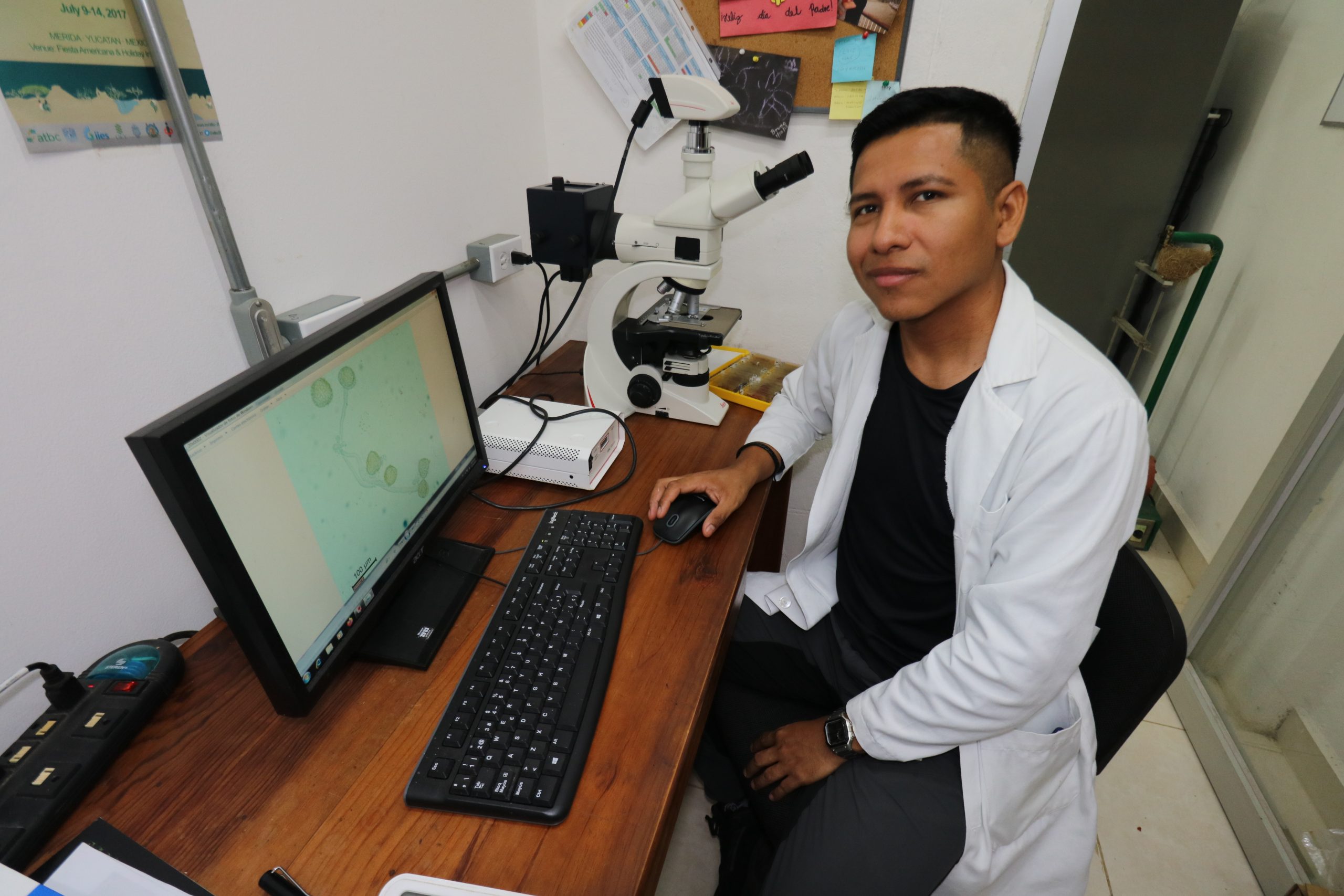

La medusa Turritopsis dohrnii es conocida por su capacidad única de revertir su ciclo de vida. A diferencia de la mayoría de las criaturas, que envejecen y eventualmente mueren, esta especie marina puede regresar a su etapa inicial de vida, llamada pólipo, cuando enfrenta estrés o lesiones, lo que le permite repetir su ciclo de vida indefinidamente. Las medusas pertenecen al grupo de los cnidarios, que incluye también a los corales y las anémonas, explicó Sergio Rodríguez Morales, investigador de la Unidad de Química en Sisal de la Facultad de Química de la UNAM. Turritopsis dohrnii, popularmente conocida como la medusa inmortal, pertenece a la clase Hydrozoa, que incluye medusas microscópicas. Cuando están completamente desarrolladas, miden hasta 4.5 milímetros de diámetro, casi del tamaño de una uña del dedo meñique. Se alimentan de plancton, y sus depredadores incluyen peces, crustáceos y anémonas pequeñas. Su importancia radica en que forman parte de la cadena alimenticia, otorgándoles un valor ecológico fundamental. Esta medusa es cosmopolita, es decir, se encuentra en varias partes del mundo; por ejemplo, se ha detectado en Italia y en California. En general, las medusas han existido en la Tierra desde hace 700 millones de años. Es realmente inmortal?“Generalmente, cuando hablamos de inmortalidad, pensamos en un organismo que crece, llega a la edad adulta y se mantiene en ese estado indefinidamente”, enfatizó Sergio Rodríguez Morales. La medusa Turritopsis dohrnii tiene la capacidad, dependiendo de las condiciones medioambientales, de revertir su proceso biológico: la medusa juvenil o adulta se desplaza al fondo marino, donde entra en una fase de reversión. A través de la metamorfosis, se transforma en una larva conocida como quiste antes de volver a convertirse en pólipo, reiniciando así el ciclo biológico, explicó el académico universitario. En comparación, en los humanos, la fecundación entre un espermatozoide y un óvulo forma una célula llamada cigoto (célula pluripotencial), que se divide y genera diferentes tipos de células. Estas se diferencian, creando tejidos y órganos hasta que nace el bebé. Durante el crecimiento, los tejidos se desarrollan mediante división celular hasta una cierta edad, para luego entrar en un estado de envejecimiento (senescencia), hasta la muerte del individuo. “Entonces, Turritopsis dohrnii es inmortal porque todas sus células diferenciadas se transforman nuevamente en una sola célula pluripotencial para iniciar un nuevo ciclo de vida”, destacó el académico. Cuando llegan a una etapa adulta, en lugar de morir, se reprograman para regresar a su fase de pólipo. En la cienciaDesde tiempos ancestrales, los científicos han intentado encontrar la fórmula para la vida eterna. Sin embargo, hasta la fecha solo se ha logrado incrementar la expectativa de vida, disminuyendo los efectos del envejecimiento y las enfermedades asociadas, como las neurodegenerativas, por ejemplo, el Alzheimer. La capacidad de inmortalidad de esta medusa se descubrió por primera vez en la década de los 90, pero no existían las herramientas necesarias para analizar un organismo tan pequeño. Gracias a la medicina genómica y la bioinformática, se han logrado grandes avances. Aunque investigar esta medusa no ayudará directamente a detener el envejecimiento humano, sí ofrece un modelo útil para comprender cómo este organismo evita el daño celular y repara su ADN. Por eso, las medusas Turritopsis dohrnii no son longevas, sino inmortales. La longevidad se refiere a cuando un organismo envejece y vive muchos años (120, 130 o 140), pero no se mantiene en las mismas condiciones que en su juventud. En los seres longevos, las células se degeneran y hay envejecimiento, lo que resulta en pérdida de movilidad y calidad de vida. En cambio, la inmortalidad implica mantener un buen estado de salud y juventud indefinidamente, concluyó el académico universitario. La capacidad de Turritopsis dohrnii de revertir su ciclo de vida sigue fascinando a la ciencia. Si bien aún estamos lejos de descifrar los secretos de la inmortalidad, esta pequeña medusa ofrece pistas valiosas que podrían redefinir nuestro entendimiento del envejecimiento y la regeneración celular. REVISTA GLOBAL UNAM