Crean una super tortilla contra la desnutrición

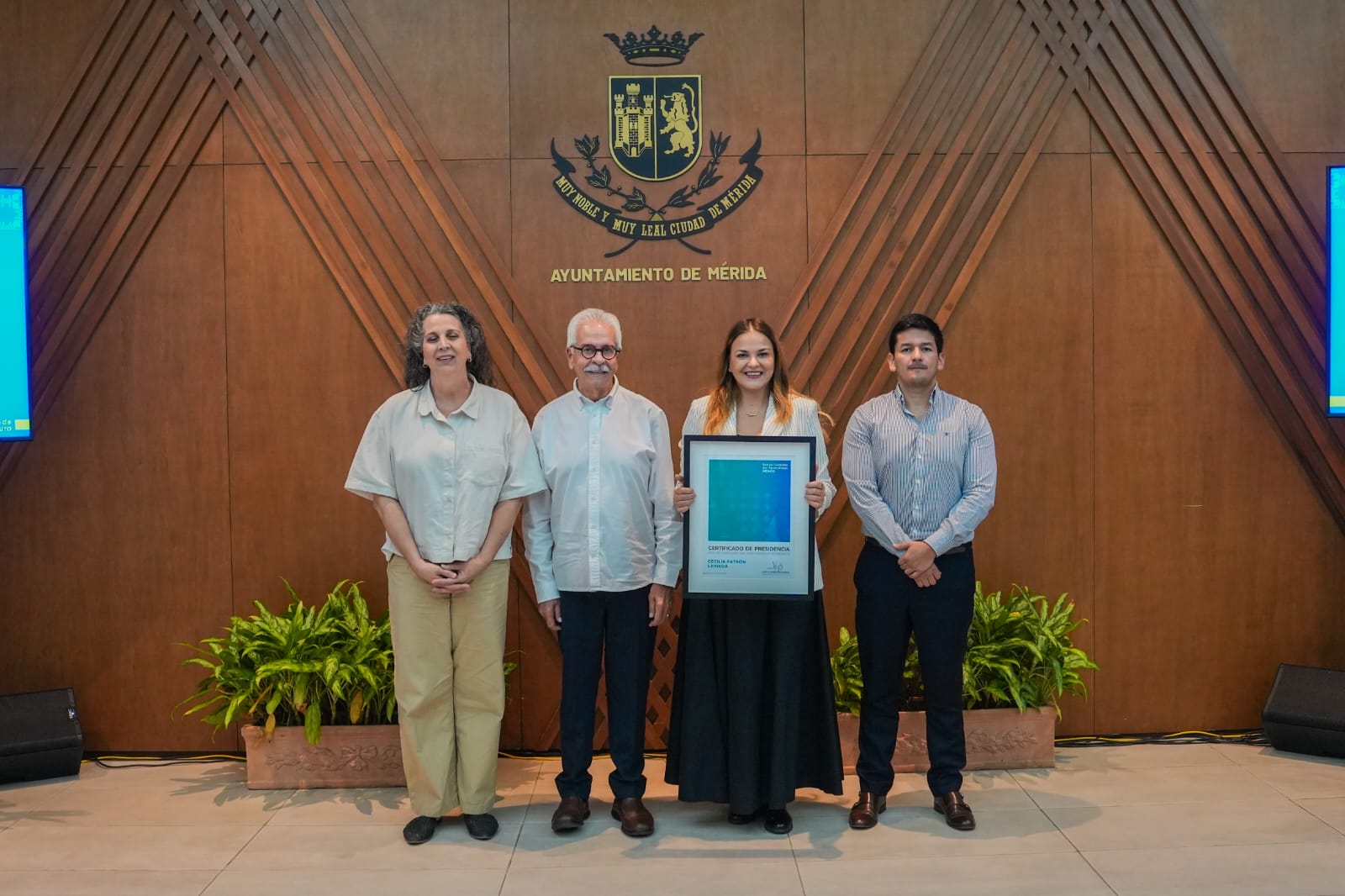

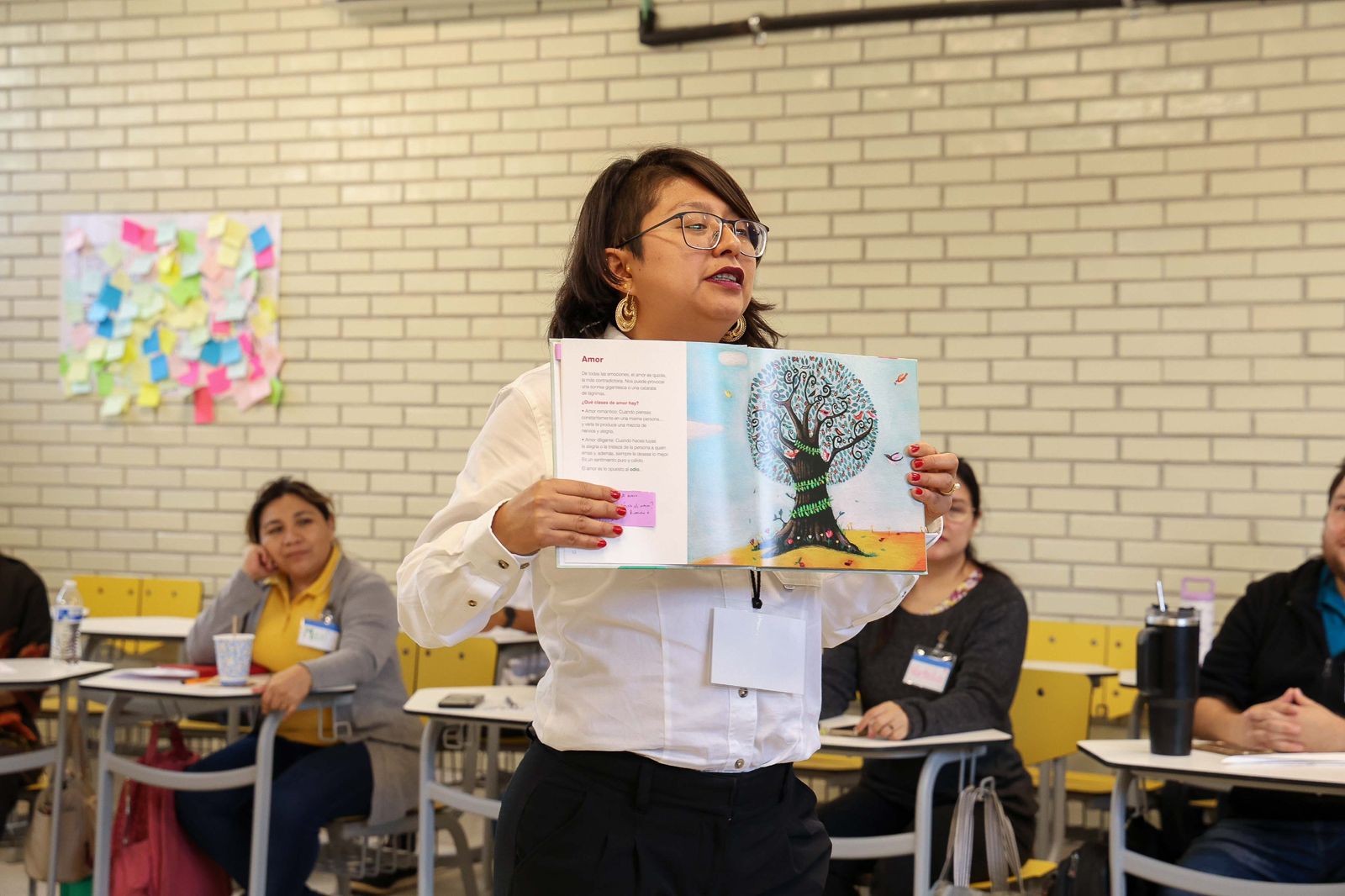

Ya sea en taco, quesadilla, burrito o chilaquiles, la tortilla no puede faltar en los hogares mexicanos. Por su valor nutrimental se considera un alimento saludable, pero gracias al avance científico y tecnológico en el desarrollo de productos alimentarios, especialistas de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FES-C) de la UNAM perfeccionaron un producto a partir de un proceso de doble fermentación. “Nuestra tortilla nutracéutica se caracteriza por sus componentes y alto valor nutrimental. Su contenido calórico es bajo: dos de ellas equivalen a un vaso de leche. Otras ventajas son que, por su proceso de fermentación, no requiere conservadores y que, a diferencia de productos similares, no necesita antiapelmazante”, indica Raquel Gómez Pliego, responsable del Laboratorio de Microbiología Industrial de la FES-C. Al respecto, la doctora en Investigación en Medicina por la Escuela Superior de Medicina del IPN explica que se trata de un alimento elaborado con ingredientes naturales y beneficioso para la salud, pues está enriquecido con leche y compuestos que incrementan su contenido proteico, vitaminas, probióticos, prebióticos y minerales, entre otros. Los probióticos y prebióticos, detalla, son microorganismos presentes en ciertos alimentos fermentados y suplementos dietéticos que ayudan a mantener vivas a las llamadas “bacterias buenas” del cuerpo. Estos deben pasar vivos por el organismo para implantarse en el tracto gastrointestinal. El método de fermentación usado en la elaboración de este alimento nutracéutico emplea pro y prebióticos que generan masas elásticas, suaves y esponjosas con un sabor, aroma y textura mejorados. “La elaboración de estas tortillas inicia con la mezcla de los ingredientes, que incluyen los cultivos a usarse para la fermentación. Después de dos o tres horas de iniciado el proceso, la masa está lista para ser moldeada y cocida. En este punto podemos comerla o enfriarla y envasarla”. Para garantizar su valor nutrimental y calidad, en el laboratorio de la profesora Gómez se realizaron diversos análisis al producto final, como el recuento de bacterias probióticas para determinar cuántas se mantienen vivas tras la cocción de la tortilla. También se calculó su contenido de humedad, se hicieron estudios de textura (rolabilidad, prueba de tensión o distancia de ruptura), y se efectuó un análisis químico proximal para determinar su cantidad de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas del grupo B y minerales, entre otros aspectos. “La tortilla está elaborada a base de trigo, pero también puede hacerse de maíz. Optamos por dicho cereal porque el consumo de tortilla de trigo va en aumento a nivel global. La masa que desarrollamos también puede ser usada como base para pizzas, burritos y otros alimentos”, asevera. Este desarrollo tiene un bajo valor calórico y un alto contenido nutrimental, pues cada pieza contiene de entre 80 a 85 kilocalorías. Por ello, aquellas personas que siguen un régimen alimenticio podrían consumir estas tortillas como colación acompañada de nopales, queso u otro alimento permitido en la dieta. Además, sirven para el control de peso, pues los probióticos actúan contra la inflamación celular, causante de la obesidad y otras enfermedades metabólicas. Combatir desnutrición La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que la seguridad alimentaria comprende el acceso, en todo momento, a la comida suficiente para satisfacer necesidades alimentarias con el fin de llevar una vida activa y sana. Bajo esta lógica, la tortilla nutracéutica fue desarrollada con la finalidad de apoyar a comunidades con altos índices de desnutrición y de combatir padecimientos como la obesidad y el sobrepeso, expone Raquel Gómez. Según la Evaluación Integral de la Política Social Vinculada al Derecho a la Alimentación 2023-2024, realizada por el casi extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2022 había 23.4 millones de personas (18.2 por ciento de la población) con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, mientras que la población adulta con sobrepeso u obesidad ascendía a un 75.2 por ciento del total de mexicanos y mexicanas. Asimismo, se estima que el 20 por ciento de la población no cuenta con sistemas de refrigeración ni estufas de gas o eléctricas. “Por ello, la tortilla nutracéutica es ideal para aquellos lugares donde hay desnutrición y donde se carece de refrigeradores para conservar alimentos, ya que los compuestos formados durante la fermentación le permiten no perder su textura ni echarse a perder hasta por un mes a temperatura ambiente (y hasta por tres meses dentro de un frigorífico)”, asegura la investigadora. Premio a la Innovación Mexicana Tanto la tortilla nutracéutica como la metodología se encuentran patentadas desde 2023, bajo la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM. En 2024 obtuvo un reconocimiento por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a la Innovación Mexicana. Este desarrollo universitario obtuvo el primer lugar en la categoría Invenciones que Podrían Aportar Soluciones para los Grupos menos Favorecidos, otorgado por el IMPI, a fin destacar las innovaciones e investigaciones (con patente) que contribuyan a la creación y fortalecimiento de la competitividad en el mercado. “Es un reconocimiento a nuestro trabajo, pues de alguna manera hemos contribuido a combatir problemas de desnutrición en México. Estamos listos para transferir esta tecnología; ojalá todos los desarrollos ganadores puedan concretarse porque esto no sólo favorecería a nuestro país, sino que podría trascender fronteras”, concluye Gómez Pliego.